信託契約の一部を公序良俗に反して無効とする判決 ~平成30年9月12日東京地裁判決の意義 ~

2019/05/30

信託を使えば、遺留分は請求できない――、そのような考えは真っ向から否定された。東京地裁は昨年9月、遺留分を無視した『受益者連続型信託契約』の信託のある部分の信託行為について「公序良俗に反して違法である」とする判決を下した。高齢化の進展にともない家族信託を活用するケースが増えているが、今回の判決を踏まえ、今後の信託組成においてどのような点に注意すべきなのか、遠藤家族信託法律事務所の遠藤英嗣弁護士に解説してもらった。

1.家産承継と遺留分

(1) はじめに

末期がんにより数日の命と診断されたS氏が、委託者となり、家の跡継ぎを託した次男Tを受託者とし、信託の目的として、「祭祀を承継する次男において、その子孫を中心として管理、運用することにより、末永く委託者S家が繁栄していくことを望む」としたためた信託契約が、この度、東京地方裁判所において、一部の不動産に関する信託行為につき、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効であるとの判決がありました。

信託の組成に関わっている法律家のみならず税理士の人にも、平成30年9月12日東京地裁判決は、どのような判決だったのか、興味津々だったのではないでしょうか。

この裁判で問題になった信託は、信託法91条を利用した「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」と呼ばれているものです。この信託のスキームは、よく「家産承継」(数多くの不動産等を、「家」を守る人にそのほとんどを引き継ぐ)のために使われるものです。

(2)後継ぎ遺贈型受益者連続信託

実は、筆者においても、この種の後継ぎ遺贈型受益者連続信託(家産承継受益者連続信託契約)を数多く手掛けています。そして、この種の信託の企画制作にあたっては、当然遺留分については最大限配意することが大事だと考えていました(拙書「家族信託契約」115頁)。

それは、家産承継受益者連続信託契約では、家産の継承者に財産を集中して承継させるため、他の相続人の遺留分を侵害することが少なくないからです。依頼人の中には、相続人全員が第一次後継受益者、さらには第二次後継受益者への家産の承継を了承しているので、遺留分のことは考慮しなくてもよいという方もいます。しかし、筆者は、平成30年9月12日付け東京地裁判決で示された考え方もあるので、そのような信託の設定はできないとお断りしていました。

(3)後継ぎ遺贈型受益者連続信託と遺留分

問題となった事案でも利用された信託法91条を基にした後継ぎ遺贈型受益者連続信託にあっては、一般的な考え方は、委託者兼当初受益者死亡時(第一次相続時)に受益権を取得する後継の受益者(第二次受益者)には遺留分の問題が生じますが、当該第二次受益者死亡後、新たな受益権を取得する後継受益者にあっては遺留分の問題は生じないと解されています(寺本昌広「逐条解説 新しい信託法〔補訂版〕」商事法務260・261頁、「新訂新しい家族信託」492・501頁)。

この考え方に対して、第一次相続時にあっても完全に受益権が消滅し後継受益者はそれぞれ異なる受益権を原始的に取得するものであることから、そもそも遺留分の問題は生じないという考え方があります。

このことに関連し、中央大学の新井誠教授は、「遺留分の問題ですが、この問題について、これを回避するというのは脱法信託との一種と私は理解している」と述べています(新井誠:遠藤英嗣「対談 家族信託再考─その普及と課題」信託フォーラムVol.6・8頁「新井誠発言」参考)。そして脱法信託となれば、その信託行為は当然に無効であると考えられています。現に、委託者が抵当権者の執行妨害目的で信託を利用した事例につき、脱法信託であり無効な信託と判断した裁判例もあるのです(平成8年10月21日大阪高裁決定・金判1013号27頁)。

2.資産承継の方法と委託者が選択した手法

一般に、先祖代々繋いできた大事な不動産などいわゆる家産の承継の方法については、①生前贈与、②遺言(遺言信託も含む)、③死因贈与契約、④信託契約(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)が考えられます。

本裁判で一部無効となった信託契約の委託者のS氏も、これらの手法を検討し、3つの承継の手法を選択しています。

(1)S氏の家族関係

S氏には、妻Wとの間に、長男A氏(原告)、次女Bさん及び次男T氏(被告)の子がいたが、妻は先に死亡し、S氏死亡時の相続人は3人の子でした。

(2)主な資産

S氏には、信託設定前において、不動産22物件のほか、1億3000万円ほどの有価証券及び現金・預貯金、それに家庭用財産、その他保険金等の財産を有していました。

(3)S氏が選択した家産承継の方法

S氏は、これらの資産等につき、次のような資産承継のための法律行為を選択していたのです。

❶ 遺言公正証書(平成10年1月23日作成)

遺言の内容は、「①自宅等を含む不動産(14物件)を妻Wに相続させる。② 妻Wが先に死亡したときは、当該不動産を次男T(被告)に相続させる。」というものでした。

その第一次受遺相続人の妻Wさんは、平成15年9月23日死亡しています。なお、この遺言は、次の死因贈与契約及び信託契約により、撤回されたものとみなされることとなるのです。

❷ 死因贈与契約(平成27年2月1日契約締結)

実は、S氏は平成27年1月末、余命いくばくもない末期がんであるとの宣告をされました。そこで、急きょ死因贈与契約書を作成することとなり、当日、N司法書士が持参した死因贈与契約書に、贈与者S氏、受贈者次男T氏(被告)及び同次女Bさんがそれぞれ署名をし、死因贈与契約を締結したのです。

その内容は、贈与者S氏の全財産(後日信託財産とされた不動産及び1億3000万円余の預貯金、有価証券等)につき次女Bさんに3分の1、次男T氏に3分の2を死因贈与するというものです。なお、この死因贈与対象の不動産は、次の信託契約の信託財産となり、贈与の対象から外れています。

❸ 受益者連続信託契約(平成27年2月5日作成締結)

当日、S氏の入院先において、S氏(委託者)と次男T氏(受託者)が、N司法書士が持参した「民事信託契約書」に署名をして信託契約を締結し、その後、公証人の認証を受けたというものです。公正証書を作成したというものではありません。

内容等は、①信託財産が、全ての不動産(なお、後に判示内容を簡潔に説明するために、信託財産中、自宅など経済的利益の分配が想定されない12物件の不動産を「甲群不動産」と、賃貸用その他換価性のある不動産を「乙群不動産」と称することにしますが、このほかに相続発生後、相続人が合意で換価処分した信託不動産がありました。)と金銭300万円です(全ての金融資産ではなく、遺留分の問題が生起することになったのです。)。

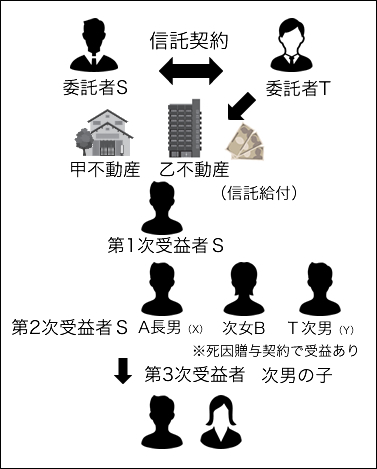

②受益者及び受益権の内容(割合)は、当初受益者が委託者S氏、第二次受益者は、原告長男A氏に6分の1の受益権、次女Bさんに6分の1の受益権、そして被告次男T氏に残り6分の4の受益権を取得させ、第三次受益者として次男Tの子供らが均等に取得するというものです。

(4)遺留分減殺請求

S氏は、平成27年2月18日死亡し、その後、長男A氏から遺留分を侵害されたとして、遺留分減殺請求がなされ、訴訟が提起されたのです。その間に、上記第二次受益者等が協議して信託財産である不動産の一部を換価処分して相続税申告を行っています。

3.本件の事案の争点と裁判所の判断

(1)争点

このようにS氏は、死亡の直前に死因贈与契約とその数日後に信託契約を作成したわけですが、本件裁判では、遺留分を侵害された長男A氏が、当時S氏は末期がんにより意識もうろうとしていたので意思能力を欠いていたこと、また仮に意思能力があったとしても本信託契約は長男A氏の遺留分を侵害する目的のものであって無効であると訴えたのです。

本件では、上記の「委託者Sの意思能力の有無」や「本件信託は公序良俗に反するか」などのほか複数の争点があり、しかも複雑に絡み合っていました。

(2)裁判所の判断

①「委託者Sの意思能力の有無」について

「委託者Sは、本件死因贈与及び本件信託を行うまで、意識障害が生じるなどして意思能力を欠く状態になったことをうかがわせる事情は見当たらない。したがって、委託者Sが意思能力を欠く常況にあったとは認められない。」と判示しました。

②「信託契約は公序良俗に反するか」について

この争点については、次のように判示しています(なお、不動産の表記のところは、筆者において略称を用いています。)。

(a) 委託者Sは、本件信託において、甲群不動産から得られる経済的利益を分配することを本件信託当時より想定していなかったものと認めるのが相当である。

(b) 加えて、原告長男Aが遺留分減殺請求権を行使することが予想されるところ、仮に、原告長男Aが遺留分減殺請求権を行使し、本件信託における原告長男Aの受益権割合が増加したとしても、甲群不動産により発生する経済的利益がない限り、原告長男Aがその増加した受益権割合に相応する経済的利益を得ることは不可能である。そして、委託者Sが甲群不動産を本件信託の目的財産に含めたのは、むしろ、外形上、原告長男Aに対して遺留分割合に相当する割合の受益権を与えることにより、これらの不動産に対する遺留分減殺請求を回避する目的であったと解さざるを得ない。したがって、本件信託のうち、経済的利益の分配が想定されない上記甲群不動産を目的財産に含めた部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効であるというべきである。

③結論

判決は、「原告Aの主位的請求(請求1)は、本件信託に基づき行われた所有権移転登記及び信託登記の各抹消登記手続請求(請求1(1))につき、物件目録中12物件の各不動産の所有権移転登記及び信託登記の各抹消登記手続を求める限度で理由があるからこれを認容」するとしたのです。

4.本判決の意義

(1)遺留分潜脱信託を無効としたことについて

本判決は、委託者Sが設定した受益者連続信託契約につき、相続人である原告Aの遺留分に配慮しておらず、むしろ遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して無効であると判断したのですが、本事例において、委託者が信託制度につき遺留分を潜脱する意図で利用したといえるかどうかについては別として、一般に、信託の設定が特定の相続人の遺留分を潜脱する目的でなされ、これが脱法信託と認められるものであれば、判示のとおり原則無効な信託として扱われるのは当然のことだと思います。したがって、本判決が、遺留分潜脱目的の信託が脱法信託となり得ることを明確にした点は、信託の企画制作に当たる者に対し組成にあたって遵守すべき大事な指針を示したといえます。

これは、信託法もまた、相続に関する事項については民法と補完的に相続法を構成しているという見方をより明確にしたものと言えます。

(2)家族民事信託の企画制作にあたって

ところで、本判決では、遺留分潜脱目的を判断するうえで、信託財産を収益性のあるものと、ないものに区分けしていますが、受益権という受益者の権利を考えるにあたって、かかる手法をとることに違和感がないわけではありません。しかし、本判決のような考え方もあることを考慮して、今後信託の組成にあたっては各受益者の受益内容をより明確にし、かつ、遺言で手当てするなどして、遺留分侵害を理由に信託契約が無効との判断がされないように一層配意が必要になったといえます。

遠藤 英嗣 弁護士

1971年、法務省検事。最高検察庁検事、高松地方検察庁検事正などを経て、2004年に検事退官。2005年、公証人任官(東京法務局所属)。2015年、公証人退官。2015年4月、弁護士登録。同年、遠藤家族信託法律事務所を開設。日本成年後見法学会で常任理事を務める。「新訂 新しい家族信託」「家族信託契約」など著書も多数。

無料登録はこちら

無料登録はこちら