金融商品のきほん-その⑦「NISAほったらかしで、ホントに大丈夫?」

2025/02/10

新NISAがスタートして、1年が過ぎました。NISAの口座数は2,508万口座、買付額は13兆円を超えました(2024年9月末現在)。このように人気のNISAですが、一方で、「とりあえずNISAをはじめたけれど、ほったらかしで、ホントに大丈夫?」と、こんなご不安のお声が聞こえてきます。そこで、今回は、NISAの見直しについて見ていきます。

■「NISA」でいくら運用している?

人気のNISAですが、運用している金額はどれくらいでしょうか?

2024年9月末時点のNISAの口座数は2,508万口座、NISAの買付額は総額で13兆7,932億円です。この数字をもとに、ざっくり1口座でどのくらい運用しているか見ていきます。

平均すると1口座55万円(13兆7,932億円÷2,508万口座≒55万円)、1ヵ月当たり6万円(55万円÷9月≒6.1万円)となります。年間では1口座70~80万円くらいをNISAで運用しているというイメージです。ただし、あくまでも平均にて当然バラツキはありますし、適した投資金額は個人で異なります。

■「NISA」で運用している商品は?

実際、NISAでどのような商品を運用しているのか見てみましょう。

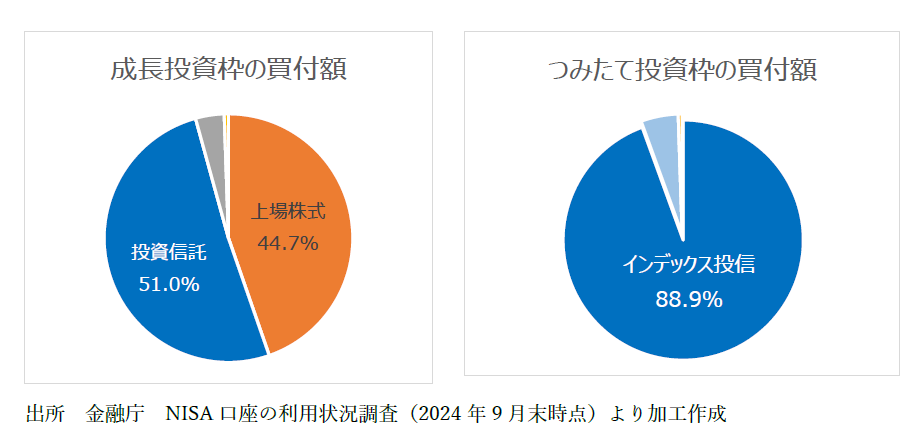

◎成長投資枠は、上場株式と投資信託で95%以上

2024年9月のNISAの買付総額13兆7,932億円のうち、成長投資枠は10兆2,456億円、つみたて投資枠は3兆5,476億円です。

成長投資枠の商品別買付額は、上場株式が44.7%(4兆5,774億円)、投資信託が51.0%(5兆2,300億円)と95%以上を占めており、ほぼこの2つで運用されている状況です。この他、ETFが3.7%(3,817億円)、REITが0.6%(565億円)です。

◎つみたて投資枠は、インデックス投信が約90%

つみたて投資枠の総額3兆5,476億円のうち、投資信託が99%以上(3兆5,296億円)を占めています。投資信託では、インデックス投信が88.9%(3兆1537億円)、アクティブ運用投信等が4.7%(1,674億円)です。その他、ETFが0.51%(179億円)あります。このように、つみたて投資枠では、主にインデックス投信で運用されています。

■投資する前には「アセットアロケーション」と「ポートフォリオ」を決める

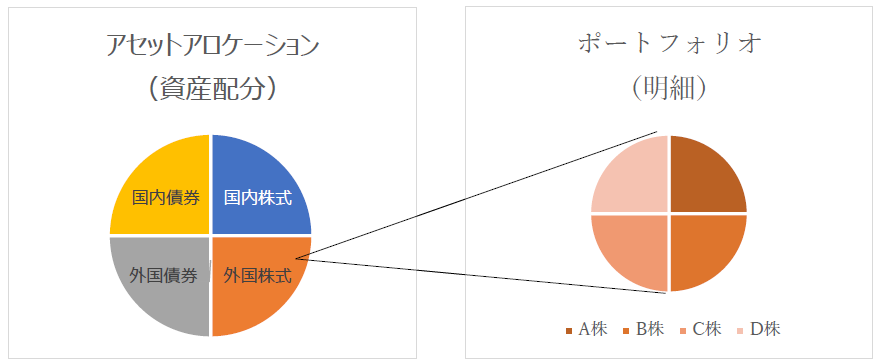

投資する際、忘れてはいけない大事なことがあります。それが、「アセットアロケーション(Asset=資産、Allocation=配分)」と「ポートフォリオ」です。つまり、どの資産にどれくらい投資するかを、あらかじめ決めておくということです。

一般的に、「アセットアロケーション」は資産配分、「ポートフォリオ」は資産の具体的な明細・組み合わせです。投資する際、まずアセットアロケーションを決めることからはじめます。なぜならば、どのような資産配分かで運用成績に与える影響が大きいからです。

アセットアロケーションで、資金をどのような資産(国内外の株式や債券など)にどのような割合で投資するかを決め、次いで、ポートフォリオで具体的な金融商品の中身を決めていきます。アセットアロケーションは、資産状況や、運用目的、リスク許容度などで個人差があるため、適切な配分は人それぞれ異なります。

アセットアロケーションとポートフォリオ(例)

国内株式・外国株式・国内債券・外国債券に1/4ずつ投資した場合

たとえば、預貯金・株式・不動産・債券で1/4ずつ運用する場合、運用をはじめてから1年後に以下のようになった場合、資産は増えたとしても、株式や投資信託の比率が増えているため、運用前より、リスクも増えています。もし、資金が必要なのに暴落したら…

このままほったらかしにしたら、過度なリスクを負い続けていることになります。それゆえ、定期的な見直しは欠かせません。

◎「リバランス」で見直し

このような場合、見直しする方法として「リバランス」があります。資産を売却したり、他の資産を購入することで、偏ったリスクのズレを修正します。上記の場合、株式を売却する、他の資産を購入することで、当初の資産配分に修正します。ただし、資産を売却する場合、売却時期によっては元本割れの可能性もありますので、事前に確認しましょう。

■「適度な」見直しを忘れずに

投資は、NISAに限らず「適度な」見直しが欠かせません。ほったらかし過ぎて、資産のバランスが大きく崩れると、過度なリスクを負っている場合があります。投資は、資金を積み立てて運用することも大事ですが、必要な時期に解約することも忘れずに。

半年あるいは1年に1回は、定期的に金額をチェックすることとおすすめします。

アドバイザー/中島 典子 税理士

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会 CFP®認定者・1級ファイナンシャルプランニング技能士)

公益財団法人日本数学検定協会 ビジネス数学インストラクター、住宅ローンアドバイザー

一般社団法人相続診断協会 相続診断士

【主な著書(共著含む)】

『会社が知っておきたい 補助金・助成金の申請&活用ガイド』(大蔵財務協会)

『ムダなく、ムリなく、かしこく 資産づくりのキホン』(清文社)

『定年前後の手続きガイド』(宝島社)、『金持ち定年、貧乏定年』(実務教育出版)など多数。