「年金制度改正法で、年金はどう変わる?」

2025/07/01

6月13日、年金制度改正法が可決・成立しました。「年金、これからどう変わるのですか?減るのですか?」というご不安の声が少なくありません。

「年金」といえば、「老後に受け取るお金ですよね?」と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。実は、年金には、老齢・障害・遺族の3つの年金があります。つまり、老後に受け取る老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金のように現役世代でも、もらえる年金があります。このように、年金改正は老後資金だけでなく、子育て世代にも関わる大事な問題です。そこで、今回は年金制度改正法の概要について見ていきます。

■年金改正で、何が、どう変わる?

まず、今回の年金制度改正法の全体像を見ていきましょう。

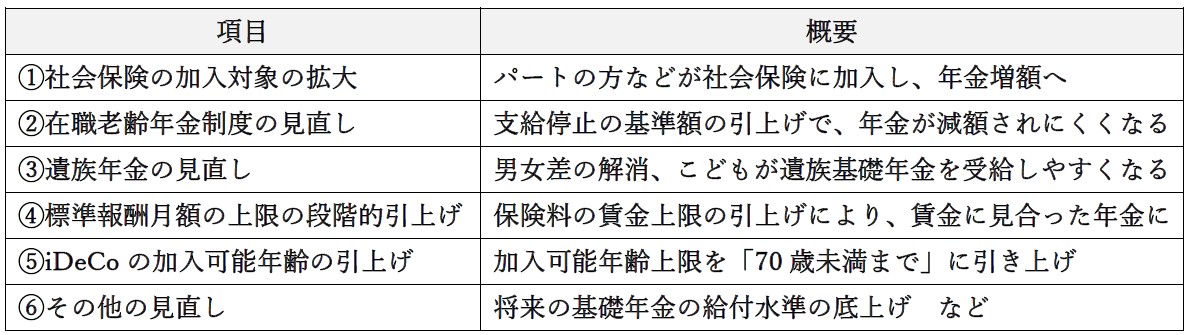

◆主な改正内容

主な改正内容として、①社会保険の加入対象の拡大、②在職老齢年金制度の見直し、③遺族年金の見直し、④標準報酬月額の上限の段階的引上げ、⑤iDeCoの加入可能年齢の引上げ、⑥その他(将来の基礎年金の給付水準の底上げなど)が盛り込まれています。

《年金制度改正の概要》

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」をもとに筆者加工作成

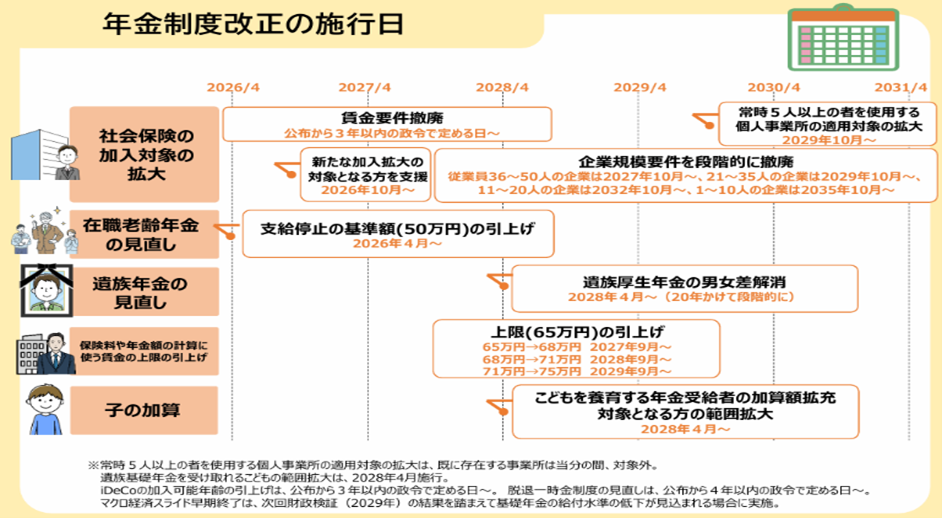

◆改正スケジュール

年金制度改正の施行スケジュールは、次の通りです。来年度の2026年4月からスタートします。

《年金制度改正のスケジュール》

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

■どうなる? 現役世代サラリーマン家計への影響

今回の年金制度改正で、現役世代サラリーマン家計にはどのような影響があるのでしょうか。まず、保険料が見直しとなる「標準報酬月額の上限の見直し」を見ていきます。

◆「標準報酬月額の上限の見直し」とは

標準報酬月額は、厚生年金等の保険料や年金額の計算に使う賃金額です。賃金に応じて1等級から32等級まで決められています(下図ご参照)。

出所 日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表

出所 日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表

(令和7年度版)より一部抜粋

この上限が月65万円から75万円に引上げられます。具体的には、2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2028年9月から75万円と段階的に引き上げられます。

◆標準報酬月額が月65万円以下なら、変更なし

改正の対象は、標準報酬月額が月65万円を超える方で、月65万円以下なら保険料は変化しません。月65万円の賃金の目安は、ざっくり月収63.5万円、ボーナス込でおおよそ年収1,000万円です。

現状では、仮に収入が月65万円の上限を超えても本人が負担する保険料は約6万円でおさえられています。これ以上保険料は上がりませんが、その結果、収入が増えても、増えた分が直接将来の年金額には反映しないことになります。

◆どのくらい、負担と受給が増える?

実際にどのくらい保険料の負担と将来の年金が増えるか、厚生労働省の試算を見ていきます(出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」)。

例:賃金75万円以上の方の場合

保険料:本人負担分 月59,500円から月68,600円(9,100円アップ)と、年間約11万円アップします※。保険料アップで手取りが減りますが、社会保険料控除で所得控除を受けることができます。※会社負担分も同額増えます

年金額:10年加入した場合、月約5,100円アップ(終身)

ざっくり総額で見ると、

保険料:9,100円×12ヵ月×10年=109.2万円

年金額:1年間に月5,100円×12ヵ月=61,200円

109.2万円÷61,200円≒17.8年

18年以上受給すると保険料相当分の金額

※概算試算にて、社会保険料控除や税金等については考慮しておりません

■年金改正は、ざっくりポイントを掴む

「標準報酬月額の上限の見直し」について、厚生労働省では会社員男性の約10%が上限に該当していると公表しています。現在は該当しなくても、今後賃上げや昇給などで対象になる方も増えてくるでしょう。

年金改正は、老後だけでなく、現役世代の家計にも大きな影響がある重要な改正です。一方で、年金は難しく、わかりにくい・・・というお声がとても多いのが現状です。そこで、ざっくりポイントを掴んで家計に活かしていきましょう。次回も引き続き改正を見ていきます。

アドバイザー/中島 典子 税理士

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会 CFP®認定者・1級ファイナンシャルプランニング技能士)

公益財団法人日本数学検定協会 ビジネス数学インストラクター、住宅ローンアドバイザー

一般社団法人相続診断協会 相続診断士

【主な著書(共著含む)】

『会社が知っておきたい 補助金・助成金の申請&活用ガイド』(大蔵財務協会)

『ムダなく、ムリなく、かしこく 資産づくりのキホン』(清文社)

『定年前後の手続きガイド』(宝島社)、『金持ち定年、貧乏定年』(実務教育出版)など多数。

中島典子先生ご出演のYouTubeはこちら!

無料登録はこちら

無料登録はこちら