大阪高裁が逆転判決 同族会社経由の不動産転貸で借上料率60%未満は「経済的合理性欠く」

2025/11/07

オーナーが不動産を同族会社に貸し、その同族会社が第三者に転貸する事業をめぐり、オーナーが受け取る賃料が低すぎるかどうかが争点となった税務訴訟の判決が大阪高裁で言い渡された(令和7年4月25日)。大阪高裁は一審判決を覆し、同族会社の業務が「窓口業務に過ぎない」などとして、転貸料に対するオーナー賃料の割合(借上料率)が60%を下回り、経済的合理性を欠くと判断。所得税法157条「同族会社等の行為又は計算の否認等」を適用して、オーナーの賃料を増額した税務署の処分を支持した。

行為・計算否認規定とは?

「伝家の宝刀」と言われる所得税法157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)は、同族会社の行為や計算をそのまま認めた場合に株主等の所得税負担を不当に減少させる結果となるときに発動される。不自然・不合理で経済的合理性を欠く取引が対象となり、税務署長は合理的と考えられる取引に引き直して所得税額を再計算することができる。本件においては、同族会社の不動産転貸事業における契約や業務実態に照らし、オーナーが受け取る賃料と転貸料との差額(利益)が見合っているか否かが問題となった。

事案の概要

事案の概要は次のとおりだ(一審では車両の償却費・交際費などの必要経費性も争点だったが、ここでは割愛する)。

①原告である納税者Xは、個人として不動産貸付業を営むとともに、全株式を保有する同族会社A社の代表取締役を務めていた。A社は、マンションや駐車場の巡回、点検、リフォームなど改修工事の手配および施工、マンション入居者の退去明け渡し時の室内点検などを業務としていた。

②Xは、平成23年頃までは、自己所有の不動産を個別に第三者に貸して賃料収入を得ていたが、平成24年7月以降は、A社に第三者へ転貸させるため27件の不動産を一括して貸付け、A社から賃料を得るようになった。

③Xは賃貸中の不動産について次のように売却した。

・平成26年6月までに5物件を第三者に売却。

・平成27年4月にマンション2物件を第三者に売却。

・平成28年にマンションと駐車場とを併せて7物件をA社に譲渡。

・平成29年にマンション2件を第三者に売却する一方、別のマンション2件をA社に譲渡。

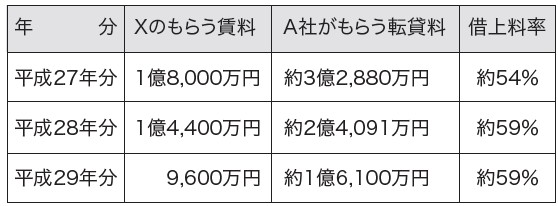

④この間、XがA社から受け取った賃料と、A社が第三者から得た転貸料には以下の差があった(表参照)。Xはこれに基づき所得税を申告した。

⑤税務署は、次の理由で所得税法157条、いわゆる「行為計算否認規定」を適用し、更正処分を行った。

1.一般的な借上料率から見てXが受け取る賃料が低額であり、空室リスクの算定も具体的に行われておらず、算定根拠も不明。

2.転貸方式は管理委託方式と同視できるとして、不動産オーナーが受け取る賃料と同業他社の管理会社に払う適正な管理料の割合(6%台)を算出。A社の転貸料から適正な管理料割合に相当する管理料を控除した「適正な賃料」を再計算し、現実の賃料と比較すると、A社の行為・計算の結果、Xの所得税を不当に減少させたと判断。

⑥Xは、更正処分等を不服として、審査請求等を経た後、訴えを提起した。

Xは裁判で次のような主張を展開した。

・サブリース方式(転貸方式)と管理委託方式は、それぞれ経済的効果も目的も異なり、無理やり共通項を見出しても意味がなく、経済的実質は同一と考えられるということはできない。

・Xの保有する賃貸不動産は戸数が多く、物件ごとに管理委託方式で業者に管理されるとしても煩雑になるため、A社に一括した転貸方式で貸し付けることに合理性がある。また、不動産経営主体を個人から会社へ移行するにあたり、A社の信用を高め資産を増やすことや、売却予定物件の賃料収入を除外しても事業運営に支障がないようにするといった基準で賃料を設定しており、前回の税務調査では問題視されなかった。

大阪地裁の判決

大阪地裁は、XとA社の間の転貸借を目的とするサブリース契約について、「一般のサブリース契約と同様であり、空室リスク等が具体的に計算されていなかった一事をもって、実質的に管理委託方式と同視し得るということはできない」と認定。さらに大阪地裁は、①複数の物件を一括してA社に転貸させるという特殊性があること、②途中で物件を売却し、収支が不確実になるリスクをA社に負わせるという特殊性があることを指摘。そのうえで、適正な賃料を算定するに当たり、「管理委託方式を基に算定する方法を採用することは基礎的要件が欠けるというべき」と認定した。最終的に大阪地裁は、これらの特殊性が賃料の減額要因になり得ることを認め、Xが受け取っていた賃料は著しく低額であるとはいえないと結論づけ、Xの賃料の増額更正に係る税務署の追徴を取り消した。

これを受けて税務署側は、「この契約は形式を整えたものにすぎず、一部不動産については、エンドユーザーとA社が転貸契約を締結しておらず、少なくとも賃貸料(本件賃貸料)に見合った契約の実態を備えるものではない。経済的かつ実質的な見地において、不自然、不合理なものであること。A社の活動実態は、賃貸料振込先口座の名義人として賃貸料を受け取るなどの業務を行っていただけと認められること」などを理由として控訴した。

大阪高裁の判決

これに対し大阪高裁は、転貸方式における転貸料とオーナーが受け取る賃料との差額は、管理委託方式における管理料と経済的に同視し得るとして、次のような主な理由から「所得税等各更正処分及び所得税等各賦課決定処分はいずれも適法」と判断、税務署側に軍配を上げている(本件は納税者側から上告)。

1.一般的に、借上賃貸料の転貸料に対する割合(借上料率)は80~90%程度であることが多く、60%末満とすることは、オーナーにメリットがなく、通常は想定し難い(なお、管理委託方式では管理委託料を賃貸料の5~10%程度とすることが一般的である)。

2.第三者の管理会社との間で管理委託契約等が締結され、A社との転貸契約と重複している物件がかなり存在した。そのため、A社は賃料を受け取る窓口業務をしていたにすぎないと評価せざるを得ない。

3.XとA社の契約は、XからA社に所得を移転する目的でされたものであり、XがA社の株主で代表取締役という地位にあるがゆえに行うことができる行為・計算にほかならず、経済的合理性を欠く。

無料登録はこちら

無料登録はこちら