令和7年度税制改正での電子取引に係る改正

2025/05/01

電子帳簿保存法では、従来、スキャナ保存と電子取引の保存において、電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づいた申告等によって重加算税が課せられる場合においては、その電磁的に記録された事項に関して生じた申告漏れ等に課される重加算税の割合を10%加重する措置がありました(電帳法8⑤)。

令和7年度税制改正では、この規定に対して、「加重措置の対象から除外される場合」が設けられました。

(1)改正の内容

加重措置の対象から除外されるのは、その保存が特定電磁的記録であり、その記録が次に掲げる要件を満たしている場合となります(改正電帳法8⑤)。

① その電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができる特定電子計算機処理システム(訂正又は削除を行うことができないものを含む。)を使用してその電磁的記録の授受及び保存を行うこと。

② その電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項(金額に係るものに限る。)を訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録等に記録した場合には、その訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができる特定電子計算機処理システム(訂正又は削除を行った上で国税関係帳簿に係る電磁的記録等に記録することができないものを含む。)を使用してその電磁的記録の授受及び保存を行うこと。

③ その電子取引の取引情報(請求書・納品書等の重要書類に通常記載される事項に限る。)に係る電磁的記録の記録事項とその取引情報に関連する国税関係帳簿に係る電磁的記録等の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

④ 上記①及び②の特定電子計算機処理システムを使用してその電子取引の取引情報に係る電磁的記録の授受及び保存を行ったことを確認することができるようにしておくこと。

(2)特定電磁的記録と特定電子計算機処理システム

上記の中で、特定電磁的記録と特定電子計算機処理システムという新しい概念が登場します。

特定電磁的記録とは、次に掲げる電磁的記録とされています。

① 保存要件に従って保存が行われている電子取引の取引情報に係る電磁的記録

② 災害その他やむを得ない事情により、保存要件に従って電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明した場合又は納税地等の所轄税務署長が保存要件に従ってその電磁的記録の保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認めた一定の場合に、保存要件にかかわらず保存が行われているその電磁的記録

したがって、特定電磁的記録とは、真実性、検索性、見読可能性、システム書類の備付けの電子取引データの保存要件を満たして作成・保存されている電子データということになります。

次に特定電子計算機処理システムとは、国税庁長官の定める基準に適合する電子計算機処理システムとされています。

特定電子計算機処理システムに関する国税庁長官が定める基準とは、次に掲げるいずれかの電磁的記録を本稿(1)に掲げた要件に従って行うことができる機能を有していることであるとされています。

① 仕入れ明細書または適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録の仕様としてデジタル庁が管理するものに従って提供された電子取引の取引情報に係る電磁的記録

② 金融機関等のいずれかに預金口座又は貯金口座を開設している預金者又は貯金者の委託を受けて、金融機関等が行うこれらの口座に係る資金を移動させる為替取引の取引情報に係る電磁的記録

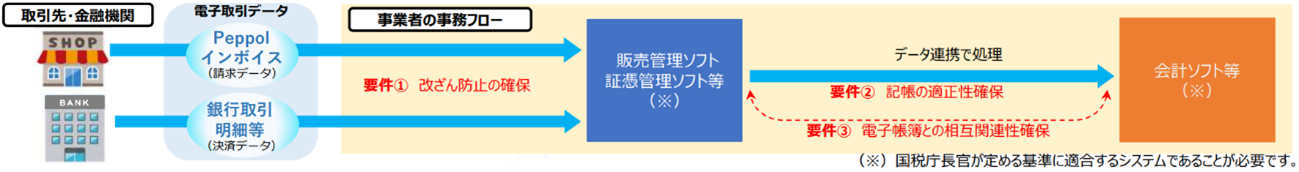

これは、デジタル庁が管理する仕様に従って送受信されたデジタルインボイスや預貯金口座における決済データのいずれかの電子取引について、要件に従って保存ができるシステムのことをいうことになります。すなわちPeppolなどのデジタルインボイスの仕様に基づく電子取引が行うことができる電子計算機処理システムということになります。

(3)実務的な対応

今般の改正は、請求や決済の取引についてデジタルデータを用いて事務負担の軽減や適切な保存が実現するような適切な電子取引の普及を促進することを意図しているものと考えられます。したがって、実務的には、生産性の向上を目的に取引情報を電子的に送受信するシステムを導入し、それが前述(1)で掲げた4つの要件をクリアするようなシステムとなっているということが課題になると考えられます。

1つ目の訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができる特定電子計算機処理システムを使用するというのは、納品書、請求書、領収書などの電磁的記録を特定電子計算機で送受信しているということになります。その電磁的記録の金額に係る記録事項を訂正または削除を行ったうえで国税関係帳簿に係る電磁的記録等に記録した場合ということは、例えば、受領した請求書データに誤りがあり、訂正後の請求書データを再度授受して、当初のデータは削除したうえで、国税関係帳簿に係るシステムに流し込むといった処理が2つ目の要件が想定しているところになります。

そして3つ目の要件では、帳簿との相互関連性が確保されていることを求めています。したがって、電子取引での電子データの授受から販売管理システム、購買管理システムもしくは財務会計システムへ取り込んだ処理全般を通して、訂正削除の履歴が確認できる(あるいは訂正・削除ができない仕組み)ことが求められ、電子帳簿システム、電子取引のシステムの双方から関連性が確保されていることが求められます。そして、4つ目の要件で、そうした授受及び保存を実施したことが確認できることが求められているということになります。

新設された制度に対応した販売管理・会計ソフト等のイメージ[1]

デジタルインボイスのインフラが整備されつつある社会状況に対応して、電子取引から電子帳簿への適正な連携の仕組みの構築というものを推奨する改正といえるのではないでしょうか。なお、今回の改正は、令和9年1月1日以後に法定申告期限が到来する所得税及び法人税について適用されます。

以上

[1] 国税庁「請求書等を帳簿に自動連係する仕組みに対応した制度が新設されました」より

執筆:佐久間裕幸 税理士/監修:安藤智子 税理士

無料登録はこちら

無料登録はこちら